○緊急離着陸場等設置指導基準

平成18年3月30日

告示第93号

(趣旨)

第1条 この告示は、「高層建築物等におけるヘリコプターの屋上緊急離着陸場等の設置の推進について」(平成2年2月6日消防消第20号消防庁消防課長他2課長通知)に基づき、消防活動の有効性を確保するため、高層建築物等の屋上に設置する緊急離着陸場等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語は、消防法(昭和23年法律第186号)、消防法施行令(昭和36年政令第37号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)、航空法(昭和27年法律第231号)及び航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号)において使用する用語の例による。

(1) 緊急離着陸場 建築物の屋上で航空消防活動を行うヘリコプター(以下「緊急用ヘリコプター」という。)が離着陸する場所をいう。

(2) 緊急救助用スペース 建築物の屋上で緊急用ヘリコプターがホバリングする場所をいう。

(3) 三次救急医療機関等 緊急医療対策事業実施要綱(昭和52年7月6日厚生労働省医発第692号)に定める救急救命センター及び大学病院をいう。

(設置対象物)

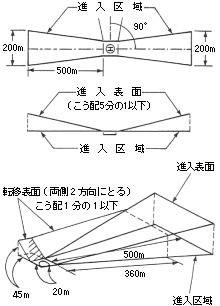

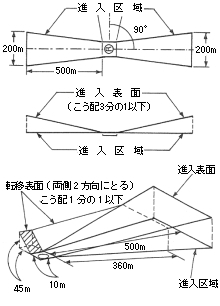

第3条 緊急離着陸場又は緊急救助用スペース(以下「緊急離着陸場等」という。)の設置対象物は、建築物の高さが31メートルを超える建築物で、建築基準法第34条の規定により非常用の昇降機の設置を要するもの又は三次救急医療機関等のうち、進入区域、進入表面及び転移表面が次に掲げる条件に適合する建築物とする。

(1) 進入区域の長さが500メートル以上、幅が離着陸地点から500メートル離れた地点で200メートル以上確保できること。

(2) 進入表面が直線の2方向に設定できること。ただし、進入表面が直線の2方向に設定できない場合は、90度以上の間隔を設けて進入表面が設定できること。

(3) 進入表面の勾配は、緊急離着陸場を設置する場合は5分の1以下、緊急救助用スペースを設置する場合は3分の1以下とし、当該表面上に物件等が突出していないこと。

(4) 転移表面の勾配は、1分の1以下とし、当該表面上に物件等が突出していないこと。

(5) 緊急救助用スペースの設置について前2号の規定により難い場合は、進入表面及び転移表面を最高5メートルまで垂直方向に移行できるものとする。

(1) 建築物の高さが31メートルを超え100メートル未満の高層建築物 緊急離着陸場又は緊急救助用スペース

(2) 三次救急医療機関等及び建築物の高さが100メートル以上の高層建築物 緊急離着陸場

(緊急離着陸場の設置基準)

第5条 緊急離着陸場は、次に掲げる基準により設置するものとする。

(1) 着陸帯等

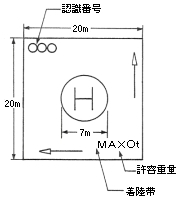

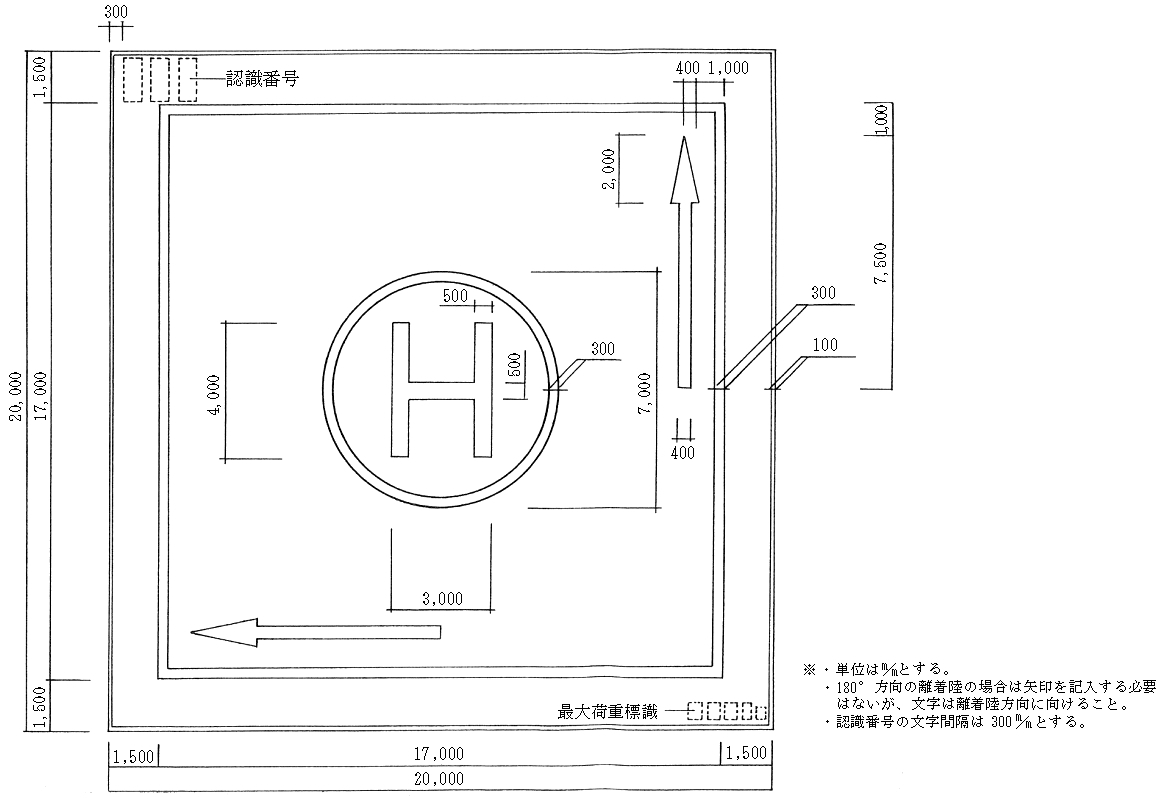

ア 着陸帯の長さ及び幅は、原則としてそれぞれ20メートル以上とすること。

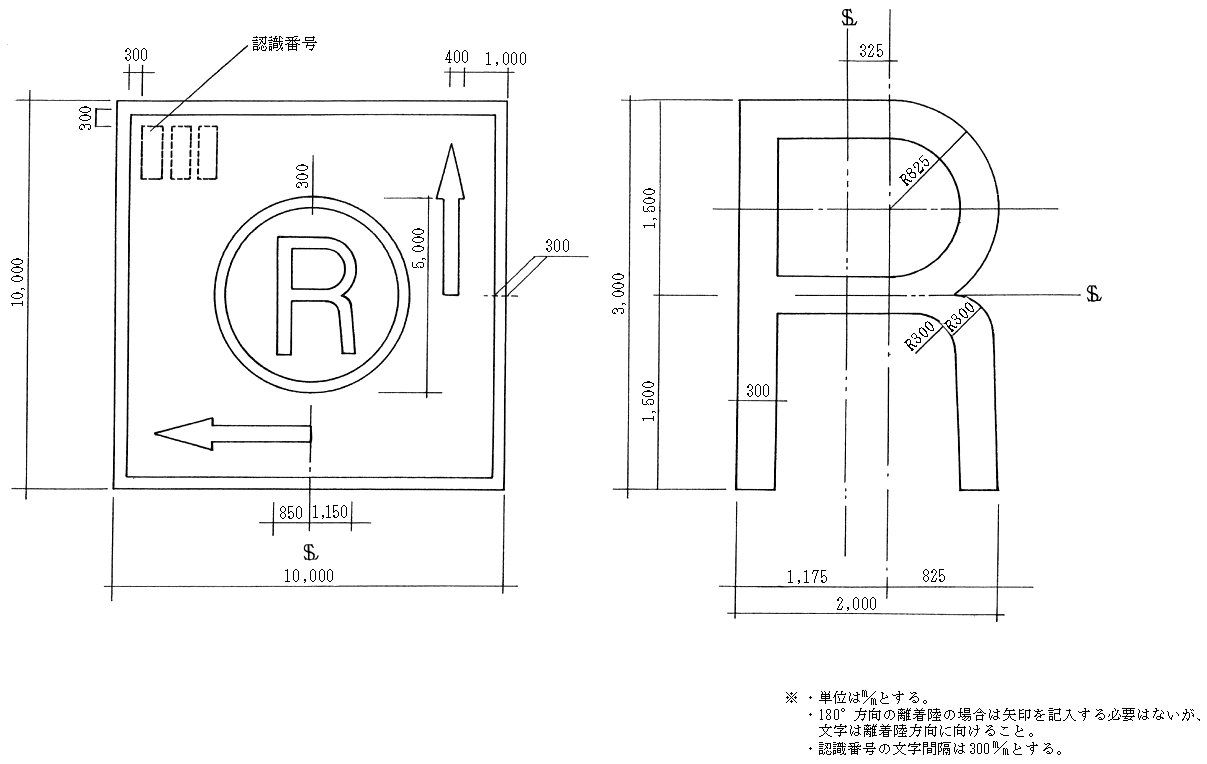

イ 着陸帯には、黄色の夜光塗料又はビーズ入りのトラフィックペイントで着陸帯の境界線、 の設置帯標識、許容重量、認識番号及び進入方向・出発方向を別図1から別図3までに基づき表示すること。

の設置帯標識、許容重量、認識番号及び進入方向・出発方向を別図1から別図3までに基づき表示すること。

ウ 着陸帯の床面強度は、ラーメン及びスラブ設計とも短期荷重とし、その荷重は9000キログラム以上とすること。

エ 床面の構造は、次によること。

(ア) プラットホーム式又は通常床式として、床面は滑り防止策を施すこと。

(イ) 床面の最大縦横勾配は2パーセント以下とすること。

(2) 夜間照明設備

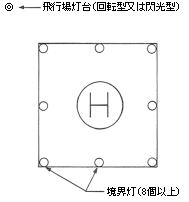

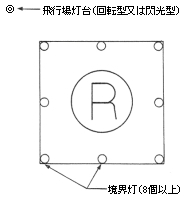

ア 着陸帯の付近に進入表面及び転移表面に突出しない範囲で飛行場灯台を設置すること。また、飛行場灯台の形式は、白色又は白色及び緑色の回転又は閃光型とすること。

イ 着陸帯に埋込式又は地上型の境界灯を等間隔に8個以上設けること。ただし、境界灯を設置し難い場合は、着陸区域照明灯4基を設置すること。

ウ 着陸帯から10メートル以内の区域で、勾配2分の1の表面から突出した避雷針等の夜間視認が困難な物件は、低光度航空障害灯を設置すること。ただし、低光度航空障害灯を設置し難い場合は、夜光塗料を塗色すること。

エ 非常電源装置として連続4時間以上の継続供給が可能な自家発電設備又はポータブル式発電機を設置すること。

オ 点灯方式は、防災センター等からの遠隔操作により、必要時に点灯できるものとすること。

カ 電球、ヒューズ等の予備品を備えること。

キ 非常電源からの電線は、耐火構造として主要構造部に埋設すること。その他これと同等以上の耐熱効果のある方法により保護すること。ただし、屋上に設置されたポータブル式発電機によるものについては、この限りでない。

(3) 脱落転落防止施設

緊急用ヘリコプターの脱落及び消防隊員、要救助者等の転落を防止するため、次の基準により脱落転落防止施設を設置すること。

ア 進入表面又は転移表面に突出しない構造であること。

イ 構造は、手すり壁、さく又は金網とすること。

ウ 高さは、40センチメートル以上とすること。

(4) 燃料流出防止施設

緊急用ヘリコプターの搭載燃料が流出した場合、雨水排出口に流れ込まないよう、次の基準により燃料流出防止施設を設置すること。

ア ためます、側溝等を利用する方法とし、いずれの場合も1000リットル以上の容量を確保できること。

イ ためます等が2箇所以上ある場合の貯油量計算は、その合計容量とすること。

(5) 待避場所

屋上に緊急用ヘリコプターが接近した場合、要救助者等が待避する待避場所を次により設けること。

ア 待避場所は、緊急離着陸場の直近に設けること。ただし、緊急離着陸場をプラットホーム式とした場合は、屋上部分とすることができる。

イ 待避場所から緊急離着陸場に至る部分に段差がある場合は、容易に接近できるよう階段等を設けること。

ウ 待避場所には、別記に示す待避標識を表示すること。

(6) 消防用設備等

屋上には、次により連結送水管及び消火器を設置すること。

ア 連結送水管の放水口は、単口型とし、ホース2本以上及び噴霧切替えノズル1本の放水用器具を備えた格納箱を設置すること。

イ 消火器は、8リットル以上の泡消火器又は強化液消火器を1本以上設置すること。

(7) 連絡装置

着陸帯の直近に、防災センター等と連絡できる非常電話等連絡装置を設置すること。

(緊急救助用スペースの設置基準)

第6条 緊急救助用スペースは、次に掲げる基準により設置するものとする。

(1) 大きさ、構造等

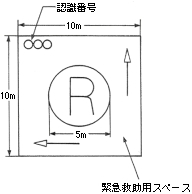

ア 緊急救助用スペースの長さ及び幅は、原則としてそれぞれ10メートル以上とすること。

イ 緊急救助用スペースには、黄色の夜光塗料又はビーズ入りのトラフィックペイントで緊急救助用スペースの境界線、 の標識、認識番号及び進入方向・出発方向を別図1及び別図2に基づき表示すること。

の標識、認識番号及び進入方向・出発方向を別図1及び別図2に基づき表示すること。

ウ 床面の強度は、通常床強度とすること。

エ 床面の構造は、次によること。

(ア) プラットホーム式又は通常床式として、床面は滑り防止策を施すこと。

(イ) 床面の最大縦横勾配は、消防活動に影響しない程度の表面とすること。

(2) 夜間照明設備、脱落転落防止施設、待避場所、消防用設備等及び連絡装置は、それぞれ前条に掲げる基準に基づき設置すること。

(屋上出入口等の構造等)

第7条 屋上の出入口は、次に掲げる基準による構造とするものとする。

(1) 屋上の出入口は避難階段及び非常用の昇降機等と有効に通じていること。

(2) 屋上の出入口の扉は、災害時に防災センター等で一括解錠できる施錠装置又は煙感知器等の作動により連動して解錠する自動解錠装置を設置すること。

(3) 階段室の屋上部分には、附室、前室等緩衝空間を設置すること。

(4) 三次救急医療機関等の屋上出入り口は、担架が通行できるために必要な幅員を確保すること。

(排煙排出口の配置)

第8条 機械排煙設備の排出口は、排出された煙が消防活動や避難の支障とならないよう配置すること。

(維持管理)

第9条 緊急離着陸場等に係る各施設については、冬期間の消雪等、消防活動を行う際に有効に活用できるよう適正に維持管理すること。

(図書の提出)

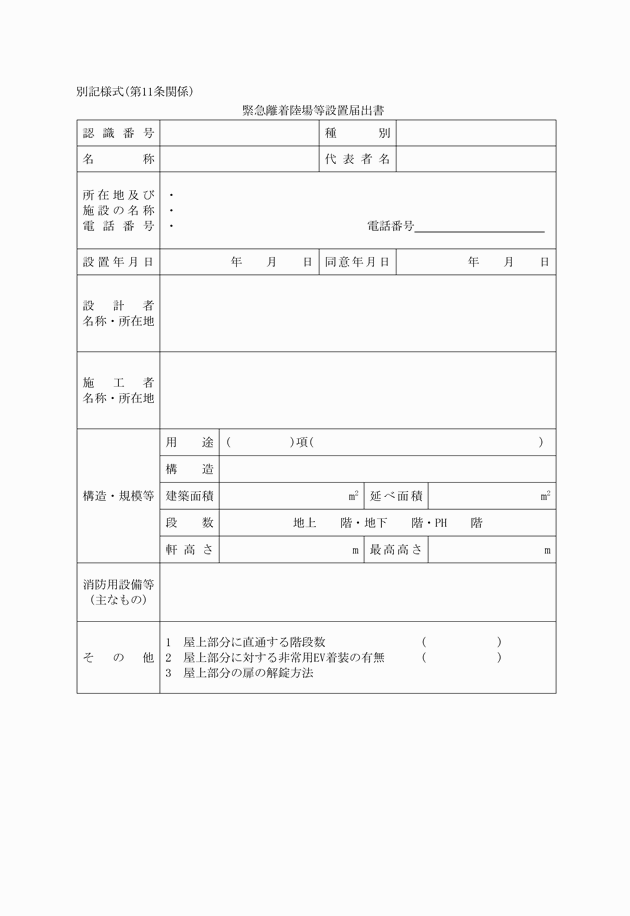

第11条 緊急離着陸場等を設置するときは、次に掲げる図書を各3部提出すること。

(1) 緊急離着陸場等設置届出書(別記様式)

(2) 案内図

(3) 配置図(1/500以上)

(4) 各階平面図(1/500以上)

(5) 進入表面、転移表面の水平投影図(建築物の屋上内に係るもの 1/200以上、全体図 1/1000以上)

(6) 進入表面、転移表面の断面図(建築物内に係る部分 1/200以上)

(7) 夜間照明設備、緊急離着陸場等の消防用設備等の配置図

(8) 構造計算書(緊急離着陸場に限る。)

附則

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

別記(第5条関係)

緊急離着陸場等設置指導基準及び図解

施設 項目 | 緊急離着陸場 | 緊急救助用スペース | |||

基準 | 図解 | 基準 | 図解 | ||

制限表面 | 進入区域の長さ及び幅 | 長さは500m以上で、幅は着陸帯から500m離れた地点で200m以上を確保できること。 |

| 長さは500m以上で、幅は緊急救助用スペースから500m離れた地点で200m以上を確保できること。 |

|

進入表面の設定方向 | 原則として直線の2方向とすること。ただし、直線の2方向に設定できない場合は、90度以上の間隔を設け設定できる。 | 原則として直線の2方向とすること。ただし、直線の2方向に設定できない場合は、90度以上の間隔を設け設定できる。 | |||

進入表面のこう配 | 進入区域上にこう配5分の1以下として設定し、当該表面上に物件等が突出していないこと。 | 進入区域上にこう配3分の1以下として設定し、当該表面上に物件等が突出していないこと。 | |||

転移表面 | 進入表面の両側にこう配1分の1以下として右図に示すとおり設定し、当該表面上に物件等が突出していないこと。 | 進入表面の両側にこう配1分の1以下として右図に示すとおり設定し、当該表面上に物件等が突出していないこと。ただし、上記の進入表面及び転移表面がとれない場合は、状況により進入表面及び転移表面を最高5mまで垂直上方に移行することができる。 | |||

着陸帯等 | 大きさ | 原則として20m×20m以上とすること。 |

| 原則として10m×10m以上とすること。 |

|

強度 | 短期荷重として捉え、活動想定機体の全備重量×2.25倍以上とすること。 | 通常床強度以上とすること。 | |||

構造 | プラットホーム式又は通常床式とし、床面は滑り防止策を施すこと。 | プラットホーム式又は通常床式とし、床面は滑り防止策を施すこと。 | |||

こう配 | 最大縦横こう配は2%以下とすること。 | 災害活動に影響しない程度の表面であること。 | |||

標識及び認識番号等の表示 | 着陸帯の境界線及び | 緊急救助用スペースの境界線及び | |||

夜間照明設備(非常用電源付) | 飛行場灯台 | 着陸帯の付近で進入表面及び転移表面上突出しない位置に、飛行場灯台を設置すること。(白色又は白と緑色の回転型又は閃光型) |

| 緊急救助用スペースの付近で進入表面及び転移表面上突出しない位置に、飛行場灯台を設置すること。(白色又は白と緑色の回転型又は閃光型) |

|

境界灯 | 着陸帯に、埋込式又は地上式の境界灯を等間隔に8個以上設置すること。(境界灯を設置しがたい場合は、着陸区域照明灯を4基設置すること。) | 緊急救助用スペースに、埋込式又は地上式の境界灯を等間隔に8個以上設置すること。(境界灯を設置しがたい場合は、着陸区域照明灯を4基設置すること。) | |||

障害灯 | 着陸帯から10m以内の区域で、こう配2分の1の表面から突出した、避雷針等の夜間視認が困難な物件に設置すること。(夜光塗料でもよい。) | 緊急救助用スペースから10m以内の区域で、勾配2分の1の表面から突出した、避雷針等の夜間視認が困難な物件に設置すること。(夜光塗料でもよい。) | |||

非常電源装置 | 連続4時間以上の継続供給が可能な自家発電設備又はポータブル式発電機を設置すること。 | 連続4時間以上の継続供給が可能な自家発電設備又はポータブル式発電機を設置すること。 | |||

脱落転落防止施設等 | 脱落転落防止施設 | 航空機の脱落及び要救助者等の転落を防止するための施設を設置すること。また、当該施設は進入表面又は転移表面から突出しない構造であること。 |

| 要救助者等の転落を防止するための施設を設置すること。また、当該施設は進入表面又は転移表面から突出しない構造であること。 |

|

燃料流出防止施設 | 航空機の搭載燃料が流出した場合、雨水排出口に流れ込まない構造とすること。(ためます、側溝等を利用する方法とし、1,000l以上の容量を確保する。) | ― | |||

待避場所 | 屋上にヘリコプターが接近した場合に、要救助者等が待避する場所を設け、待避要領を表示すること。 | 屋上にヘリコプターが接近した場合に、要救助者等が待避する場所を設け、待避要領を表示すること。 | |||

消防用設備等 | 連結送水管及び消火器を設置する。(注) | 連結送水管及び消火器を設置する。(注) | |||

連絡装置 | 着陸帯直近に防災センター等と連絡できる非常電話等を設置すること。 | 緊急救助用スペース直近に防災センター等と連絡できる非常電話等を設置すること。 | |||

その他 | 屋上出入口の構造等 | 屋上出入口は、避難階段、非常用EV等と有効に通じていること。また、出入口の扉は防災センター等で一括解錠できる装置又は煙感知器等と連動して解錠できる装置を設置すること。 | 屋上出入口は、避難階段、非常用EV等と有効に通じていること。また、出入口の扉は防災センター等で一括解錠できる装置又は煙感知器等と連動して解錠できる装置を設置すること。 | ||

排煙排出口 | 排煙口は、排出された煙が消防活動や避難に支障とならない位置に配置すること。 | 排煙口は、排出された煙が消防活動や避難に支障とならない位置に配置すること。 | |||

(注) 連結送水管の放水口の直近には、噴霧切替ノズル1本、ホース2本以上を備えた格納箱を設置すること。また、消火器は8l以上の泡消火器又は強化液消火器を1本以上設置すること。

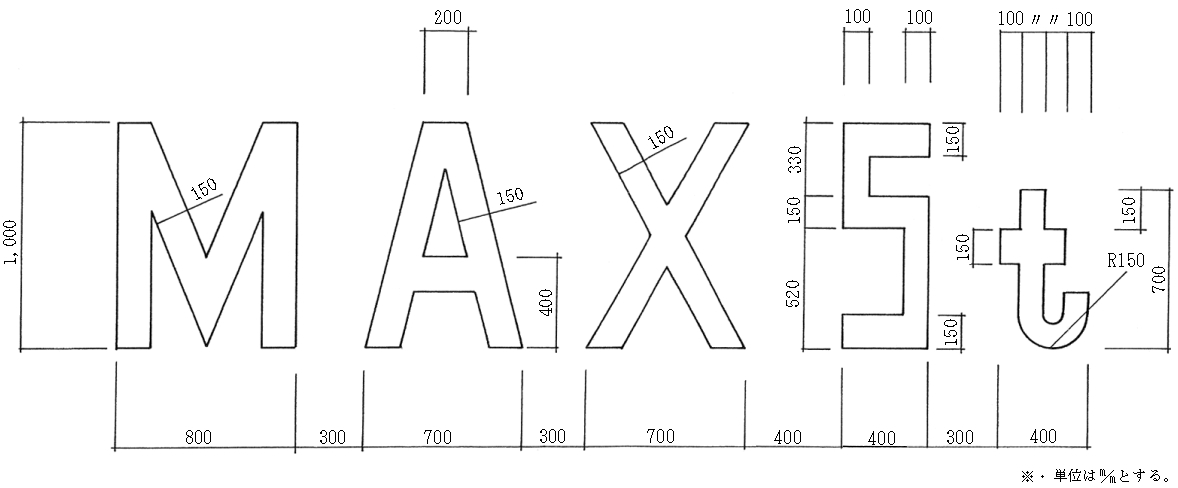

別図1(第5条、第6条関係)

緊急離発着場図面

緊急救助用スペース図面

別図2(第5条、第6条関係)

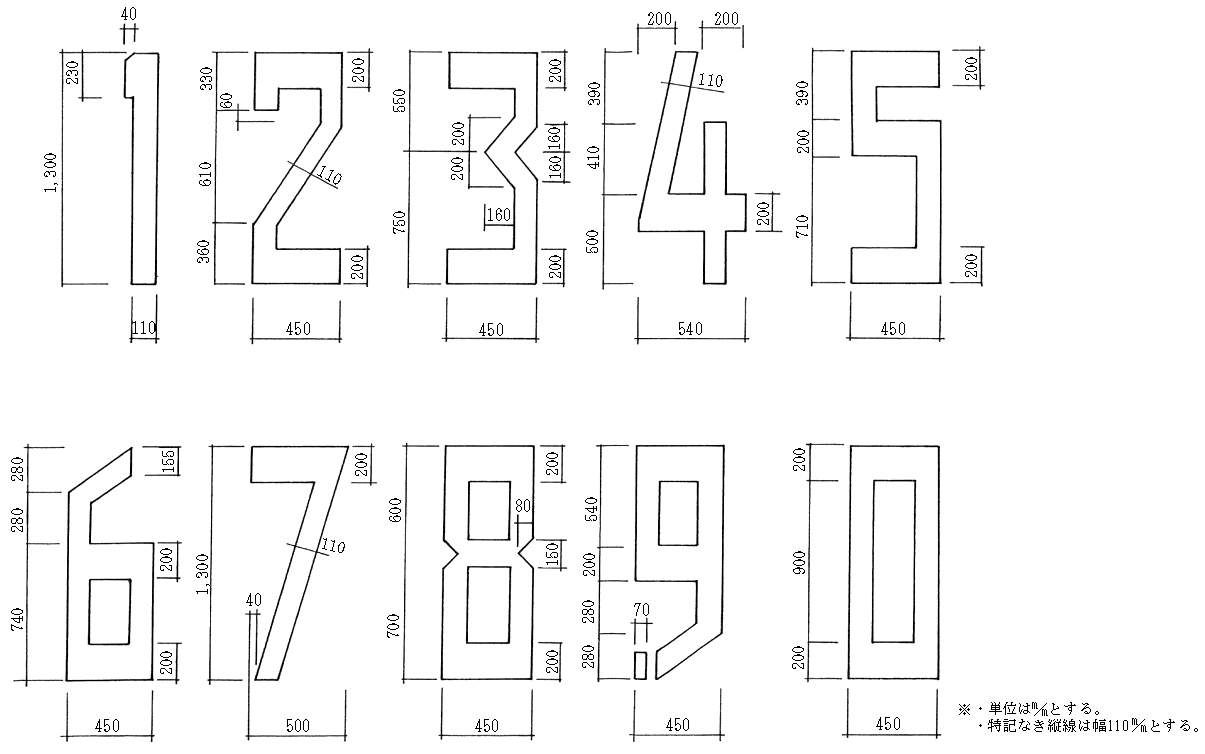

認識番号図面

別図3(第5条関係)

最大荷重標識図面