掲載日:令和2年2月19日更新

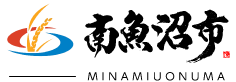

塩沢紬

概要

塩沢地方の織物の歴史は古く、1200年以前の奈良時代、天平年間に織られた当地方の麻布が正倉院に保存されています。この麻織物(越後上布)の技術を絹織物にとり入れたものが塩沢紬で、明和年間(1764~71)のころに創られたと伝えられています。

特色

たて糸に生糸、玉糸を、よこ糸に真綿手紡糸を使用し、手くくり、手摺り込みによる絣糸を1本1本合せて織り上げ、その蚊絣と呼ばれる細かい模様や十字絣、亀甲絣等の絣模様は独特の上品さと落ち着きをかもし出しています。

その他

- 糸は生糸、玉糸または真綿手紡糸を使用

- 昭和50年2月「経済産業大臣指定伝統的工芸品」に指定

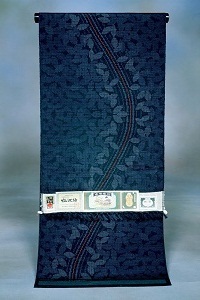

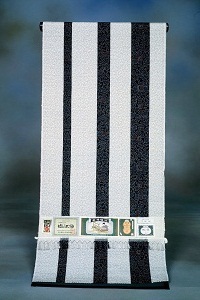

本塩沢

概要

本塩沢は越後上布、塩沢紬とともに当塩沢地方の代表的な伝統織物であり、従来は「塩沢お召」の名で広く親しまれていました。起源は寛文年間(1661~72)に堀次郎将俊により、撚糸を用いた『しぼ』のある絣織物が考案され、近郷の婦女子に伝えたといわれていますが、文献上、明らかにその生産を指摘できる資料としては、元治元年(1864年)の「覚」の中に運上品として「絹縮・・・」の記載があることなどにより、江戸時代から当地で絹のしぼ織物が生産されていたことが分ります。

特色

生糸を使用し、よこ糸に強い撚りを掛け、織り上り後、湯もみによって撚りが戻る力を利用して「しぼ」と呼ばれる地風が特徴の絹織物であり、そのサラリとした肌ざわりと、いろいろな絣により構成された柄模様が上品さと優雅さを生みだしています。

その他

- 糸は生糸を使用

- 昭和51年12月「経済産業大臣指定伝統的工芸品」に指定。

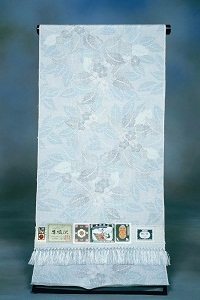

夏塩沢

概要

夏塩沢の歴史はさほど古いものではありませんが、麻織物の衰退からその技術をいかした絹織物による夏物が望まれており、そして誕生したのが夏塩沢です。

特色

絣技術の精巧なこと。たて糸、よこ糸ともに駒撚りといわれる強撚糸を使用し透けています。しゃり感のあるいかにも涼感あふれる盛夏の織物です。

その他

- 糸は玉糸及び生糸を使用