掲載日:令和7年9月11日更新

坂戸城跡保存整備計画について

国指定史跡「坂戸城跡」は、南魚沼市のほぼ中央部、坂戸山に所在している中世から近世にかけての城館跡です。

坂戸城の築城は、中世 南北朝の動乱のころに始まったとされますが、はっきりとしたことはわかっていません。

中世末期頃、上杉景勝が春日山城主になると、上田荘出身の「上田衆」が景勝の直臣団を構成し、坂戸城は、春日山城の有力な支城として領国経営の要所となりました。景勝は、とりわけ天正6年(1578年)の御館の乱に際し、春日山城から坂戸城の普請強化を命じています。現在、山上にみられる遺構の多くはこの時のものと考えられるものが多くあります。

慶長3年(1598年)、景勝が会津に移封となると、かわって越前から堀秀治が入部し、坂戸城には、秀治の家臣堀直竒が入りました。この時に、直竒により山麓の遺構群や御居間屋敷などが整備されたと考えられています。しかし、慶長15年(1610年)、直竒が信濃国飯山に移されると、坂戸城は廃絶されました。

以上のように、坂戸城跡は南魚沼の中世から近世を語る上で欠かせない遺跡です。しかし、社会情勢の変化による開発や災害などにより、坂戸城跡の文化財としての価値が失われる可能性が出てきました。

このような状況から坂戸城跡の存在と価値を多くの人々に広め、後世に伝えていくため、平成5年(1993年)、六日町(現南魚沼市)は「坂戸城跡環境整備基本計画」を策定し、順次、整備を進めてきました。合併後も、単に史跡の保護という視点だけではなく、まちの活性化や地元の郷土愛を育む教材、観光振興などへの活用をめざして、継続的に整備を進めています。

居館跡

実城

坂戸城跡保存整備事業の経過

- 昭和29年(1954年)2月10日 新潟県史跡に指定

- 昭和54年(1979年)3月12日 国の史跡として指定、『坂戸城跡保存管理計画書』を策定

- 平成5年(1993年)「坂戸城跡環境整備基本計画」を策定

- 平成7~10年(1995~1998年)薬師尾根登山道を整備

- 平成11~14年(1999~2002年)城坂登山道を整備

- 平成14~17年(2002~2005年)内堀跡の復元整備

- 平成19年~令和2年(2007年~2020年)居館跡(石垣修理)整備

- 令和3年(2021年)石垣修理工事パンフレット作製

- 令和4年(2022年)実城石垣測量調査

- 令和5年(2023年)航空測量

- 公有化、雑木伐採(随時)

薬師尾根登山道

城坂登山道

内堀跡(埋田掘)

居館跡整備事業

史跡「坂戸城跡」は、坂戸山とその西麓を中心に史跡指定され、指定範囲内各所に点在する曲輪や空堀、土塁、石垣などの遺構で構成されています。

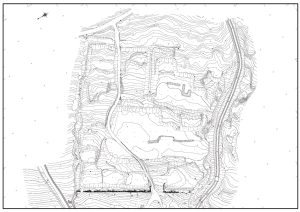

このような遺構の中で、坂戸山西麓の緩やかに傾斜する2本の沢に挟まれた扇状地には、居館跡とされる遺構があります。この居館跡はほぼ方一町(約109メートル四方)で、周囲を土塁で囲まれています。西側正面の土塁には石垣が全長約91メートルに渡って築かれています。

平成19年から石垣修復工事を主とした居館跡の調査・整備を行いました。

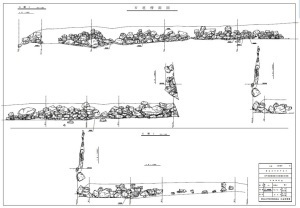

測量調査

居館跡の整備に先立ち、整備に必要な図面を作成するために測量調査を実施しました。居館跡を上から見た平面図、石垣を真上から見た平面図、真横から見た立面図、石垣の勾配などを把握するための断面図を作成しています。

居館跡測量平面図

居館跡石垣測量立面図

発掘調査

石垣の修復に必要な情報を得るためと、居館跡の性格を把握するために発掘調査を行いました。

平成24年度南石垣確認調査

.jpg)

平成25年度居館跡確認調査

石垣解体修復工事

居館跡正面の石垣は、虎口(出入り口)を挟んで南北それぞれに築かれています。しかし、南側の石垣は幕末に魚野川の護岸工事を行った際、石材として取り外され転用されたと伝えられており、大部分が壊れている状態です。

このような状況は今後、石垣のさらなる崩落や破損などの恐れがあることから、後世まで遺跡を保存していくために解体修復を行うこととなりました。

くわしくは関連記事およびパンフレットをご覧ください。

実城石垣測量

坂戸山の山頂、富士権現の社が鎮座する平坦面付近は実城と呼ばれています。城郭の最高部に位置する施設で、いわゆる主郭・本丸のことです。その北、東面の法面には石垣が残り、そこに至る道には石段が設けられています。しかし、山頂という過酷な自然環境のため石垣は崩落が進んだ状態になっています。

そのため、現状を記録するため、そして石垣を後世まで保護していくためにどのような措置を取ればよいか検討するため、令和4年に測量調査を実施しました。

測量調査

ドローンを使用して平面図、石垣の測量図を作成しました。

実城北側石垣

実城東側石垣

三次元計測

上記測量のデータを用い、コンピューター上で様々な角度から石垣を見ることが可能となりました。

坂戸城跡指定範囲航空測量

坂戸城跡が国の指定を受けてから40年以上が経過し、指定当時に作成した保存管理計画も見直しが求められています。また、測量の技術も日々進歩し、文化財に対してもその技術の応用が進んでいます。坂戸城跡の国指定範囲の大半は、人が踏査することができないような山林であり、そのなかには未知の遺構が眠っているかもしれません。そのため、現在の最先端の技術を用い、今後の史跡の保存活用の基礎資料を得るため、航空測量を実施しました。

航空レーザー測量

航空レーザー測量とは、航空機等から地表に向けてレーザーを照射して正確な地面の高さを測る方法です。レーザーは木の枝をすり抜けて地面まで到達するため、写真測量よりも正確に計測することができます。さらに、レーザーを密に照射することにより、微地形までも正確に測量することができます。その技術は文化財の分野にも応用され、全国で古墳や山城の新発見が相次いでいます。

実城から桃之木平付近等高線地図

赤色立体地図

赤色立体地図とは、赤色の濃さで地形を表現することにより、地形の微細な高低をわかりやすく表現した地図です(アジア航測株式会社の特許技術)。

レーザー測量と組み合わせることにより、人が入っていけないような山林の微地形もわかりやすく表現されます。

このような最新の技術を使用し、坂戸城跡の現状の記録するとともに、今後も史跡の保存・活用事業を推進していきます。

坂戸城跡赤色立体地図

実城から桃之木平付近

御館、御居間屋敷跡、家臣屋敷跡付近